歴史的経緯

ライト兄弟により開発された頃は、複葉機であった。

飛行機の揚力は速度の2乗、密度、翼面積に比例するが、飛行機の開発当初においてはエンジンが非力で速度が小さく、そのため機体を飛ばすのに必要な揚力を確保するには翼面積を大きくする必要があった。

だが当時の翼は布張り木製で強度がなかったため、短い翼を上下に配置しその間に桁やワイヤーをめぐらすことで、強度を保ちつつ翼面積を大きくすることに成功した。

しかし、複葉翼は上下の翼間において流れの干渉が起こるため単純に翼2枚分の揚力は発生しないうえ、上下の翼をつなぐのに使用されるワイヤーの抵抗が大きく(抗力係数が翼型の数倍~数十倍)、効率が悪かった。

そのため飛行機の速度性能の向上や製造技術の向上に伴う翼の強度の向上とともに欠点が目立つようになり、1930年代後半には金属製の単葉機が一般的となる。

しかしながら上下の翼の干渉は両翼を前後にずらすことにより、空気抵抗はワイヤーの本数を減らすことや、ワイヤーを廃し空気抵抗をできるだけ小さくした桁のみで主翼を支えることで、ある程度の解決はできた。

一方で単葉機の側も初期の頃は洗練がなされず、必要な強度を確保するため主翼を厚くして空気抵抗を増して失敗した例もある。

そのため1920年代から1930年代は、単葉機と複葉機が併用された時代であった。

例えば1925年のシュナイダー・トロフィー・レースでは、複葉機のカーチス R3C-2が単葉機のマッキ M.33に対して勝利している。

日本での開発

日本での飛行機の開発は、会式一号機で、「会」とは「臨時軍用気球研究会」のことである。

この研究会は、1909年(明治42年)7月30日付の勅令(第207号)により、気球と飛行機の軍事利用の研究のため 当時の陸軍・帝国大学・中央気象台のメンバーらにより設立された 国内最初の航空機に関する公的機関である。

翌年の1910年(明治43年)、同会のメンバーの一人だった徳川好敏(当時 工兵大尉)が飛行機操縦技術を習得するためフランスに派遣され、帰国後の12月19日 代々木練兵場にて、同じくドイツに派遣され帰国した日野熊蔵陸軍歩兵大尉と共に日本国内初の公式飛行に成功、1911年(明治44年)4月1日、日本で最初の飛行場が所沢(当時埼玉県入間郡所沢町)に開設された。

開設当初の所沢飛行場に在った飛行機は、フランス製「アンリ・ファルマン」(ファルマンIII)複葉機 ・「ブレリオ」(XI-2 bis)単葉機 、ドイツ製「ハンス・グラーデ」単葉機 ・「ライト」型複葉機 の全4機の輸入機だけで、頻繁に練習が始まるとこの4機は酷使されすぐに飛行機が不足した。このため1911年(明治44年)4月、同研究会の事業として新しい飛行機が製作されることになった。

初飛行まで

前述の日本初飛行の公式記録を持つフランス製1910年式アンリ・ファルマン複葉機を参考に設計されたが、ここまで同機を何度も操縦していた徳川大尉によって翼断面の形状・面積の変更と、各部を流線形にして空気抵抗を減らすことなど幾つかの変更が加えられ、機体の強度と上昇力・速度の向上が図られることとなった。材料などは全て国内で調達されたものの、当時の日本の工業水準はまだ低く充分な加工機材も無かったため製作は主に鋸等による手作業で進められた。

製作は同1911年7月より所沢飛行場の格納庫内で開始され、10月初め頃に完成、 同10月13日、大尉自らの操縦によりテスト飛行が行われ、高度50mで 時速72km/h,(最高高度は85m)と良好な成績を記録し、操縦性もファルマン機より高く評価された。

設計・製作段階から徳川大尉の功績が大きかったため、当時一般には「徳川式」 と呼ばれ、その後は主に操縦訓練や空中偵察の教育などの目的で使用された。

会式二号 - 四号機までは、同じく徳川大尉の設計で一号機を改良した飛行機だった。1912年(明治45年)3月に完成した会式二号機は会式一号機の準同型機で、翼間支柱の構造などが一号機と異なる。

会式二号機は1912年(大正元年)10月24日、徳川大尉の操縦で所沢から代々木練兵場へ飛行し、これは陸軍機による初の「帝都訪問飛行」とされている。

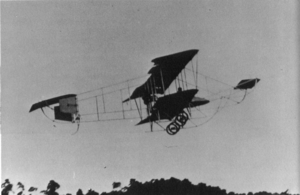

ちなみに、アンリ・ファルマン複葉機の当時の姿を撮影したガラス乾板写真(喜多川秀雄が所沢飛行場にて撮影)のうち今日もっとも広く使用されている1枚には、その後方にブレリオ機と並んで会式二号機が写っているものがある。

1913年(大正2年)、臨時軍用気球研究会は会式四号飛行機に続く新型航空機の開発に着手した。制作担当は四号機までの徳川好敏陸軍大尉から沢田秀陸軍中尉と長沢賢二郎陸軍中尉に代わり、彼らの手による設計図を元にして、臨時軍用気球研究会と陸軍砲兵第一方面内砲兵本廠で一機ずつ製作を行うこととなった。

機体は木製骨組に羽布張りの推進式複葉機で、会式四号機の設計を元にしているが、翼は当時輸入・国産化が行われていた安定性に優れるモーリス・ファルマン MF.7(モ式三年型)のものを参考に設計されており、設計は会式とモーリス・ファルマンを折衷したものとなった。その他、操縦席を覆うナセルの設置や燃料タンク容量の増加などの改良が加えられている。エンジンは砲兵工廠で試験的に国産化されていたノーム製のものを搭載していたが、モ式三年型が装備する国産化されたルノー製エンジンに比べて信頼性が低かったため、会式二年型の製造は五号機と六号機の2機のみとなった。

五号機と六号機はともに1913年秋に完成。陸軍によって偵察機などとして使用された。同年11月にはモ式三年型4機とともに名古屋地区で行われた陸軍特別大演習に参加したが、徳川大尉が操縦する会式五号機はエンジン故障に伴う不時着の際に大破した。

徳川大尉と同乗者1名は無事であり、その後機体も修復されている。

福岡での飛行

大正5年に福岡で行われた陸軍大演習では、古賀の前田に臨時飛行場がつくられ、福岡の城外練兵場(今の護国神社付近)との間で往復飛行が行われました。

|

| 当時の絵ハガキ |

|

| 会式2年型 |

|

| 会式2年型 |

0 件のコメント:

コメントを投稿