元寇の終焉の地である鷹島で、海底遺跡の調査が行われ、当時の船舶などの構造が明確になった。

昨日は林田憲三氏(アジア水中考古学研究所代表)の話を聴講した。

各種の出土物?(出水物)の話も面白かったが、飛び道具として日本にはなかった「てつほう」(手榴弾)が沢山発見されていた。

わが古賀市の歴史資料館長の石井先生はその最初の発見者であったことをはじめて知った。海岸での漂流物の研究では第一人者であるが、こんな歴史的な遺物を海岸でみつけるとは、幸運というべきだろう。

ただ蒙古襲来絵図では、てつほうの流れ方向が、日本軍側から蒙古兵の方に飛んでいるように描かれているので、学者の一部にはてつほうは推測の世界で、実在しなかったという説もあったそうだ。

しかし実物が沢山発見された現在では、この絵図をどう解釈するかが問題となっている。

1)絵巻ものは切り貼りしたもので、その順序を間違えてしまったこと。

2)通常の遠近法ではなく、横斜めの立体法で描かれていること。

などから、方向性に誤りを感じやすい絵図になっているという見解であった。

2012年5月20日日曜日

2012年5月4日金曜日

ふるさと大使

漫才コンビ「博多華丸・大吉」の大吉さんが、出身地・福岡県古賀市の観光や物産情報を発信する「ふるさと大使」に就任。市役所で1日、委嘱式があった。

神戸市で生まれた大吉さんは2歳から古賀市に移り住み、地元の小中学校に通った。委嘱状とたすきを受け取ると「みんなに面白い街と思ってもらえるよう頑張りたい」と意欲を語った。

さて古賀の何をPRするのかな? いままでの二人のふるさと大使も、あまりぱっとした仕事をしていないようだ。

隣り合う町や市に、大型の家具店や商業施設が相次いで開店している。「流れるお客の足止めに考えたのは信号をつけるぐらいで…」と漏らすと職員たちは思わず失笑。

隣で聞いていた華丸さん。「古賀のためにアタックチャンス!」と、おなじみの持ちネタで相方を鼓舞したという。

神戸市で生まれた大吉さんは2歳から古賀市に移り住み、地元の小中学校に通った。委嘱状とたすきを受け取ると「みんなに面白い街と思ってもらえるよう頑張りたい」と意欲を語った。

さて古賀の何をPRするのかな? いままでの二人のふるさと大使も、あまりぱっとした仕事をしていないようだ。

隣り合う町や市に、大型の家具店や商業施設が相次いで開店している。「流れるお客の足止めに考えたのは信号をつけるぐらいで…」と漏らすと職員たちは思わず失笑。

隣で聞いていた華丸さん。「古賀のためにアタックチャンス!」と、おなじみの持ちネタで相方を鼓舞したという。

2012年5月3日木曜日

古賀の清瀧寺と戦国・江戸時代武将の縁

古賀市の北東部の山麓に清瀧寺という古刹がある。

奈良時代の行基和尚により開かれた寺といわれている。

|

| 本堂の内部 |

本堂から上のその薬師堂に登る石段の前に、梵字をかかげた石の鳥居がある。

かっての神佛習合のしるしで、薬師如来の種子をしめす文字という。

近くには県指定の天然記念物の、大きなイスノキがある。枝垂れ桜ともあったが枯死した。

最近は海外からの観光客も増えて、麓には外人相手の宿もできている。

戦国時代には、地元の薦野立花家の尊崇があり、立花増厚の

棟札などが存在している。

背後の鶫岳(不動山)には山城があった。

かって平野住職の講演で、清瀧寺は江戸時代には黒田藩との関連もいろいろできたことを拝聴した。

|

| 故平野住職 |

黒田二代藩主忠之は慶安元年(1648年)、荒津山にあった金龍寺を福岡西町に移し、三年がかりで徳川家康を祀る筑前東照宮を建立した。この事業には寛永年間に起こった黒田騒動によって失した幕府の信用を取り戻すという意味合いもあったと考えられている。

さらに東照宮の祭祀を執り行う天台宗の宮司坊松源院も山麓に創建された。江戸期の奥村玉蘭の筑前名所図絵にはこれらの建物が描かれている。

そののち東照宮の南西に三代将軍徳川家光の位牌を祀る安穏寺源光院が薬院から移された。

これらは明治維新以後撤去され、跡地に光雲神社や福岡男子師範学校などができた。この付属小学校は私の母校だが、当時は何も知らなかった。

また松源院が撤去されるとき、寺の仏像、仏具、資料などは、わたしの住む古賀市の天台宗の清瀧寺に移管された。

五代藩主黒田宣政のものだったという十六善神図もある。

ここでも、私は松源院や清瀧寺との縁が生じた。

厳島神社

今年の大河ドラマの影響で、最近厳島神社にかんする歴史テレビ番組があいついで登場した。番組ごとに重点のポイントが少しことなり、総合すると世界遺産として沢山の価値が積算されていることが伺える。

歴史学的に神社の規模や分社の増加、神社の建築学的な特長、地形学的な特長や災害史、政治的な支配者の変化や戦略拠点としての価値、宗教的な特長やモデルの存在、神仏習合と分離の軌跡、経済的交易流通の内容や繁栄の町並み址、などなど。

単なる観光地見物で何回か訪れた場所であるが、詳しく知れば知るほど深みのある場所である。

歴史学的に神社の規模や分社の増加、神社の建築学的な特長、地形学的な特長や災害史、政治的な支配者の変化や戦略拠点としての価値、宗教的な特長やモデルの存在、神仏習合と分離の軌跡、経済的交易流通の内容や繁栄の町並み址、などなど。

単なる観光地見物で何回か訪れた場所であるが、詳しく知れば知るほど深みのある場所である。

2012年4月28日土曜日

九州の平家伝説と安徳天皇伝説

今日は私の古巣の九州産業大学図書館で、平清盛関連の図書特別展をみた。

九州・山口にのこる平家伝説の調査研究結果が示されていた。

佐賀県2、長崎県2、大分県1、熊本県2、福岡県4、宮崎県3、鹿児島県1、山口県2で、合計17ケ所もある。

福岡県の4カ所は、以前にこのブログに取り上げたみやま市と、小倉南区と那珂川町の伝説のほかに、門司に海御前の話があるそうだ。

壇ノ浦の海戦でなくなったとされる安徳天皇を祭るお宮は、下関の赤間宮であるが

しかし久留米の水天宮も安徳天皇を祭っているといわれている。

本当は壇ノ浦で亡くなったのではなくて、小倉の徳力団地の近くの隠蓑という地名の場所にかくまわれていたという伝説もある。この地の出身の徳成姓は、協力者に与えられた姓という。

銀山上神社(対馬 久根田舎)である。

九州・山口にのこる平家伝説の調査研究結果が示されていた。

佐賀県2、長崎県2、大分県1、熊本県2、福岡県4、宮崎県3、鹿児島県1、山口県2で、合計17ケ所もある。

福岡県の4カ所は、以前にこのブログに取り上げたみやま市と、小倉南区と那珂川町の伝説のほかに、門司に海御前の話があるそうだ。

これ以外にも安徳天皇関連の記録については、15ヶ所もあるという。

源氏・平家関連の書籍や絵巻なども展示されており、国宝級の絵巻の複製などは鮮やかなものであった。

私の小学生時代の国定教科書にも、源平合戦の関連の話が2ヶ所あり、展示されていたのを懐かしく思い出した。

源氏・平家関連の書籍や絵巻なども展示されており、国宝級の絵巻の複製などは鮮やかなものであった。

私の小学生時代の国定教科書にも、源平合戦の関連の話が2ヶ所あり、展示されていたのを懐かしく思い出した。

安徳帝は壇ノ浦で亡くなったのが通説だが、それをひっくり返す伝説が多くある。

安徳天皇を戴いて京都を脱出した平家軍は、最初に九州の大宰府まで移動して都を開こうとしたが失敗して屋島にもどっている。

さらに壇ノ浦の戦の時も、九州に上陸してのがれている。

当時の遺跡としては、北九州市門司区大里に御所神社がある。江戸時代に、黒衣の公卿が幼帝を抱く木像が発見されたとか。御所神社には、平家公達の御歌の碑がある。この地の名、大里は、そう、内裏です。安徳天皇は、ここに居付く暇がなかったようだ。

当時の遺跡としては、北九州市門司区大里に御所神社がある。江戸時代に、黒衣の公卿が幼帝を抱く木像が発見されたとか。御所神社には、平家公達の御歌の碑がある。この地の名、大里は、そう、内裏です。安徳天皇は、ここに居付く暇がなかったようだ。

遠賀川河口の芦屋に御座所跡の石碑があり、宗像市には二位尼の御廟がある。

大宰府に近い那珂川市には、安徳台の御座所跡があり、安徳小学校など有名である。

壇ノ浦の海戦でなくなったとされる安徳天皇を祭るお宮は、下関の赤間宮であるが

しかし久留米の水天宮も安徳天皇を祭っているといわれている。

本当は壇ノ浦で亡くなったのではなくて、小倉の徳力団地の近くの隠蓑という地名の場所にかくまわれていたという伝説もある。この地の出身の徳成姓は、協力者に与えられた姓という。

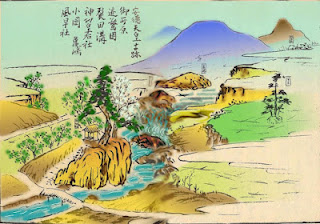

画像は那珂川町の安徳台周辺の風景や御所図を、江戸時代の奥村玉蘭が描いた墨絵に私が着色したものである。

その後英彦山に逃れたあと、朝倉の吉井まで移動していたようだ。

さらに、長崎県対馬、厳原町の西部、久根田舎の地に、安徳天皇の墓と言われる御陵墓参考地がある。

|

| 銀山上神社 |

源平の壇ノ浦の戦いで平家とともに亡くなったとされる安徳天皇だが、ここにも難を逃れ晩年を過ごしたと言う伝説の地である。

対馬の地頭代であった宗重尚公(宗家初代)は壇ノ浦合戦後60余年、帝が70歳の時の寛元4年(1248年)筑前与志井(吉井)からお迎えして、久根の地に御所を営みましたが、それから5年後、帝は崩御されたという。

宮内庁公認の史跡サインとともに、この対馬の地に辿り着いた安徳帝はこの地でひっそりと暮らし没したと由緒書にある。

このように、いろんな地に、安徳天皇の足跡を示すような伝説がある。

ということは、二位尼と安徳帝は、どこかでルートを変えて壇ノ浦には行かなかった?

平家物語や吾妻鏡に記載された歴史は、生き延びた安徳帝が安寧に暮らせるように配慮したカムフラージュした?

2005年の大河ドラマ「義経」では、安徳帝は異母弟の守貞親王と入れ替わって生き残った。

帝を殺した頼朝が後世に「極悪非道」と言われていないのは、やはり命を助けたから?

義経伝説が美談になっているのと同時に、この安徳帝・対馬に死すは、かなり嬉しい話である。

一般に源平合戦は壇ノ浦の戦いで終了したと思われている。

しかし壇ノ浦でも生き延びて南下した600の平家武士を、3000の源氏武士が追いつめて全滅させたのが、みやま市の要川の戦である。平家最後の戦であった。

さらに6騎の兵士が柳川の海岸に落ち延びて漁師となったので、北原白秋の生家の沖の端地区は六騎とよばれていた。

柳川鰻料亭の「六騎」はこの地名から名づけられたそうだ。

少数の平家落人の伝説は、宮崎の椎葉谷まで存在する。

2012年4月25日水曜日

軍事秘密

加藤清正が熊本城の石垣を築くとき、その工法を隠すために、作業場の周辺に幕を張って外部から見えなくしたという。

戦時中長崎の三菱重工で戦艦武蔵を建造したときも、建造ドッグの周辺に棕櫚の幕をはって、外部の目を遮断していたのと同じである。

現在北朝鮮で、ミサイル発射基地や原爆実験基地などの秘密情報は、人工衛星から詳細に監視されているが、自国民の目を欺くためには人の出入りを禁止しているであろう。

戦時中長崎の三菱重工で戦艦武蔵を建造したときも、建造ドッグの周辺に棕櫚の幕をはって、外部の目を遮断していたのと同じである。

現在北朝鮮で、ミサイル発射基地や原爆実験基地などの秘密情報は、人工衛星から詳細に監視されているが、自国民の目を欺くためには人の出入りを禁止しているであろう。

2012年4月20日金曜日

安徳天皇御座所の図

筑前名所図会では安徳天皇御座所で歌会が行われている様子を描いた図があり、中央の安徳天皇は10歳前後の少年のように描かれている。

しかし史実ではまだ幼少のはずだから少し矛盾する。

作者の奥村玉蘭が年齢について認識していなかったのだろうか?

それとも歌会のほうに重点を置いて描いたのだろうか?

しかし史実ではまだ幼少のはずだから少し矛盾する。

作者の奥村玉蘭が年齢について認識していなかったのだろうか?

それとも歌会のほうに重点を置いて描いたのだろうか?

登録:

投稿 (Atom)