1944年2月12日。長崎県諫早市高来町の山中に1機の航空機が墜落した。軍民共用の輸送機「五竜号」。50年以上前に慰霊碑も建てられたが、ここ最近は忘れられた存在に。80年前に起きた悲劇の実態をあらためて掘り起こそうと地元の人たちが取り組んでいる。

今年2月12日。諫早市内の寺で住民と墜落機の犠牲者遺族ら60人が参加し、法要が営まれた。

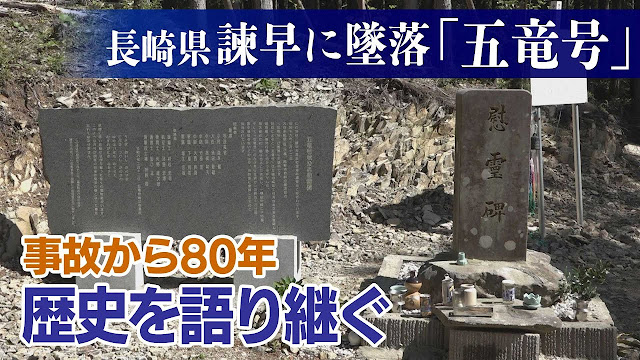

墜落現場に立つ慰霊碑を前に,墜落事故で亡くなった須田重蔵大佐の孫で、北海道大学医学部の客員教授の須田浩太さん(57)は涙ぐんだ。

「19年前に訪れた際は、亡くなった人々はこんな薄暗い山中で寂しいだろうなと思った。今は明るい空間ができて喜んでいると思う。地元の人たちが心を込めて供養して下さり、感謝しかありません」。

第2次世界大戦の間、日本の民間航空は自由に乗客を乗せることができなくなり、民間輸送機は軍の管理下で輸送任務を担うことになった。五竜号は日本の支配地域と本土間で効率的に連絡をとるため、航空輸送を独占営業していた大日本航空の双発輸送機。三菱製で爆撃機を改装。「MC-21」と呼ばれていた。

最初の慰霊碑は68年9月、地元の深海地区山林財産管理組合(勝良重友組合長)が建立。50回忌法要を報じる記事(93年2月13日付)を通して、この頃まで供養されていたが分かる。

「こんな山奥にあるなんて気付かない。忘れてはいけない戦争の歴史なのに」。

中溝さんら3人は転がっていた線香台のかけらを拾い集め、線香をたき、手を合わせた。より分かりやすい場所に碑との距離を示した案内板を設置した。

日米開戦で軍属となり、シンガポールの海軍輸送隊の隊長をつとめていた。下の写真の左下。

記念碑を下山し、麓の曹洞宗の寺でお経をあげてもらった。母の実家は曹洞宗であったからだが、偶然にも古賀の小山田の長勝禅寺と兄弟寺であった。

https://ereki-westjapannavi.blogspot.com/2024/08/blog-post_14.html

0 件のコメント:

コメントを投稿